“从事包价旅游业务的,应当取得旅行社业务经营许可。不得以研学、户外运动等为名变相开展包价旅游业务。”

近日,浙江省十四届人大常委会第十八次会议在审议通过新修订的《浙江省旅游条例》(下称《条例》)中指出。

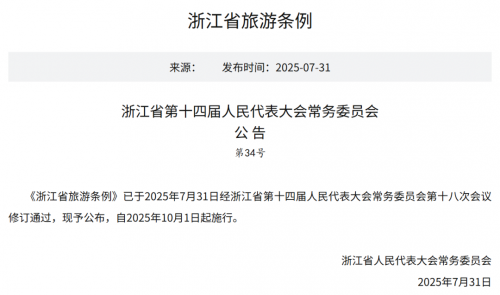

本次修订是这部条例在2015年9月25日审议通过后,时隔10年的首次修订。新修订的《条例》立足由“重管理”向“促发展”的立法方向调整,切实回应大众旅游时代的新形势、新需求,将于今年10月1日起施行。

“及时推动《条例》修订,既是落实旅游业发展新要求的需要,也是回应民众新期待的需要。”浙江省人大常委会法工委相关负责人表示。

下面跟研学猫一起来看看《条例》的详细内容。

浙江省旅游条例

(2015年9月25日浙江省第十二届人民代表大会常务委员会第二十三次会议通过根据2017年11月30日浙江省第十二届人民代表大会常务委员会第四十五次会议《关于修改〈浙江省水资源管理条例〉等十九件地方性法规的决定》修正2025年7月31日浙江省第十四届人民代表大会常务委员会第十八次会议修订)

目录

第一章总则

第二章旅游规划与促进

第三章旅游经营

第四章监督管理

第五章法律责任

第六章附则

第一章 总则

第一条 为了保障旅游者、旅游经营者和旅游从业人员的合法权益,规范旅游市场秩序,促进旅游业高质量发展,满足人民群众多样化多层次的旅游需求,根据《中华人民共和国旅游法》和其他有关法律、行政法规,结合本省实际,制定本条例。

第二条 本省行政区域内开展的游览、度假、休闲等形式的旅游活动和旅游促进、经营、监督管理等活动,适用本条例。

第三条 旅游业发展坚持中国共产党的领导,坚持守正创新、提质增效、融合发展,统筹政府与市场、供给与需求、保护与开发、国内与国际、发展与安全,实现社会效益、经济效益和生态效益相统一。

第四条 县级以上人民政府应当加强对旅游工作的组织领导,将旅游业发展纳入国民经济和社会发展规划纲要、年度计划,建立健全旅游业发展综合协调机制,制定和实施促进旅游业发展的政策措施,落实旅游资源保护利用、文旅融合发展、区域旅游合作、旅游市场综合监督管理和旅游安全监督管理职责。

乡镇人民政府和街道办事处应当按照规定职责做好辖区内的旅游资源保护利用、旅游安全保障、旅游秩序维护、旅游者权益保护等具体工作。

第五条 旅游主管部门负责本行政区域内旅游业发展的统筹协调、行业指导和监督管理等工作。

其他有关部门按照各自职责,做好促进旅游业发展和相关监督管理工作。

第六条 省旅游主管部门应当会同统计等部门,按照国家规定的旅游统计标准,建立健全本省旅游统计监测指标体系。设区的市、县(市、区)可以结合实际,细化和补充本行政区域内旅游统计监测指标。

旅游主管部门应当建立健全旅游标准化工作管理制度,推动旅游业国家标准、行业标准、地方标准的制定、修订和实施。鼓励旅游行业组织、旅游经营者制定高于国家标准、行业标准、地方标准的团体标准和企业标准。

第七条 省旅游主管部门应当会同住房城乡建设、商务、交通运输、农业农村、林业等部门,依托一体化智能化公共数据平台,健全全省统一的旅游数字应用系统,推动旅游信息归集、共享和分析研判,实现旅游信息服务、项目推介、监督管理等业务协同、系统集成。

第八条 旅游者、旅游经营者和旅游从业人员应当遵守文明旅游公约,维护旅游秩序,保护旅游资源和生态环境。

倡导旅游者采用低碳、环保方式旅游。鼓励旅游经营者使用绿色环保设施设备,开发生态旅游产品。

第九条 依法成立的旅游行业组织应当加强行业自律,规范行业竞争,促进诚信经营,开展行业交流与协作,调解矛盾纠纷,维护会员合法权益,推动旅游业服务水平提升和规范发展。

鼓励、支持单位和个人通过研究、展示、传承、捐赠、投资等方式,参与旅游业发展工作。

鼓励志愿服务组织和志愿者为旅游者提供旅游咨询、文明引导、游览讲解、秩序维持、应急救护等公益服务。

第十条 县级以上人民政府应当加强省际、市际、县际交流合作,提升长三角文旅一体化发展水平,推进跨区域的旅游交流、合作和经营,以重点旅游产品和线路开发为纽带,推动旅游业协同发展。

第二章 旅游规划与促进

第十一条 省旅游主管部门应当会同有关部门组织开展旅游资源普查、评价,对旅游资源实行分类管理,依托旅游数字应用系统建设和动态更新全省统一的旅游资源库,并向社会公开。

县级以上人民政府应当组织发展改革、旅游等部门,加强对旅游项目开发的统筹规划和指导,避免重复建设和资源浪费。

第十二条 县级以上人民政府应当按照规定组织编制和实施旅游发展规划、重点旅游资源开发利用专项规划。旅游发展规划应当与本地区国土空间规划、生态环境保护规划、综合交通规划等涉及自然资源和人文资源保护利用的规划相衔接。

有关部门编制或者调整自然保护地规划、海岸带规划等与旅游发展相关的规划时,应当与旅游发展规划相衔接,并征求同级旅游主管部门意见,合理预留旅游业发展空间。

规划和建设水利、气象等基础设施和公共服务设施,应当兼顾旅游业发展的需要。

第十三条 利用自然资源开发旅游项目的,应当加强对自然资源和生物多样性的保护,保障资源的可持续利用;利用人文资源开发旅游项目的,应当保护其原有的文化习俗和历史风貌,严格落实文化遗产保护管理规定。

第十四条 县级以上人民政府及其有关部门应当采取措施,将优秀传统文化、地方特色文化、红色文化融入旅游的产品开发、线路设计、展陈展示、讲解体验,推动文化和旅游融合发展;支持创意设计、广播影视、出版传媒、工艺美术、动漫游戏、演艺创作等文化产业和旅游业融合发展。

鼓励博物馆、美术馆、纪念馆、非物质文化遗产馆等公共文化场馆发挥旅游服务功能,支持文物保护单位、历史建筑依法用于旅游经营。

第十五条 县级以上人民政府及其有关部门应当采取措施,促进下列旅游业态和场景创新发展:

(一)推动具有乡村特点、民族特色、历史记忆的旅游村落的建设和发展,促进农业、文化、旅游融合发展,引导创新村集体产业的经营管理模式以及乡村旅游产业、农民利益联结机制,支持开发乡村旅游精品线路和新业态项目;

(二)加强休闲街区、滨水空间、旅游综合体、慢行系统、城市绿道等城市空间项目建设,鼓励民间艺人和群众有序开展街头表演活动,培育城市休闲旅游品牌;

(三)推进海岛公园、滨海岸线和景观带建设,开发海上观光、沿海历史文化展示、海洋科普研学、渔家体验等海洋文化旅游产品,规范发展邮轮、游船、游艇等水上旅游业态;

(四)加强工业文化旅游资源的开发,支持利用工业遗产等发展工业旅游,鼓励符合条件的企业通过开放生产车间、设立用户体验中心等形式开发工业旅游项目;

(五)促进低空旅游、赛事旅游、演艺旅游、康养旅游、研学旅游等其他旅游业态和场景创新发展。

第十六条 县级以上人民政府应当制定和实施促进旅游消费的政策措施,培育特色品牌活动、精品特色商业街区、主题文化消费空间、特色农贸市场等旅游消费体验场景,丰富传统技艺加工制作等旅游体验内容,发展夜间旅游消费业态。

鼓励和支持宣传推广传统餐饮文化、地方特色美食,促进餐饮老字号传承发展,建设具有地方特色的旅游餐饮场所,开发特色餐饮旅游线路。

第十七条 鼓励发展高科技旅游项目,推动人工智能、云计算、区块链等技术在旅游领域应用,研究开发旅游智能工具和设施设备,推广交互式、沉浸式等数字化旅游产品。

第十八条 县级以上人民政府应当统筹安排旅游业发展用地,保障旅游重大项目用地。

支持依法利用荒地、荒坡、荒滩、边远有居民海岛、废弃矿山以及城市转型退出的工业用地等开发建设旅游项目。

第十九条 县级以上人民政府应当根据旅游业发展实际统筹安排相关财政资金,支持旅游基础设施建设、公共服务发展、品牌和形象推广等重点事项。

支持金融机构创新旅游信贷产品和模式,支持保险机构创新旅游保险产品和服务。

第二十条 县级以上人民政府应当完善旅游人才培养、使用、评价、激励机制,支持旅游职业教育发展和高等院校相关专业学科建设,加强旅游创新创业培训,将符合条件的旅游人才纳入人才管理,构建多层次、多领域的旅游人才供给体系。

省旅游主管部门应当会同人力资源社会保障等部门建立健全旅游专业人才管理制度,加强旅游从业人员劳动权益保障;按照理论与实务并重的原则,建立讲解人才专业技术职称评审制度,对讲解人才实行专业类别单列评审。

第二十一条 县级以上人民政府及有关部门应当建立健全旅游公共服务体系,完善旅游集散、旅游咨询、票务预订、安全救援等公共服务设施,加强旅游公共服务信息化建设,提供智慧化旅游服务,及时发布气象预报预警、地质灾害预报预警、公共卫生、景区关闭、景区停车、道路通行、旅游者接待量等信息。

景区应当推进旅游景点基础设施合理设计、建设和改造,完善无障碍设施、母婴设施,合理配备男女厕位,加强设施日常维护和更新,丰富旅游服务项目,提升服务便利化、人性化水平。

第二十二条 县级以上人民政府应当根据旅游业发展需要,构建航空、铁路、公路、水路等旅游交通综合运输体系,合理布局和建设码头泊位、换乘中心、停车场、充电桩等旅游交通基础设施。

设区的市、县(市、区)旅游主管部门应当会同公安、住房城乡建设、交通运输等部门,在机场、车站、码头等公共交通枢纽站点和主要景区合理设置旅游客运车辆临时上下客点。鼓励开通旅游专线、旅游直通车。

交通运输主管部门应当完善以市场需求为导向的车辆营运证配发机制,支持客运经营者创新多类型车辆运营模式,满足小团化、高品质旅游市场需求。

第二十三条 旅游主管部门应当统筹做好本行政区域内旅游形象宣传推广工作,创新旅游形象宣传推广方式和运营模式。

体育、科学技术、外事、商务等部门应当协同做好旅游形象宣传推广工作,在重大体育赛事、会展、科技交流、对外经济贸易等活动中,宣传旅游形象,推广旅游产品。

第二十四条 县级以上人民政府应当制定或者实施促进入境旅游发展的政策措施,丰富入境旅游产品供给,畅通境外线上预订渠道,在入境通关、金融支付、网络通信、医疗救助、语言标识、咨询导游等方面提升国际融合度和旅游便利化水平。

旅游主管部门应当会同有关部门建立健全外语翻译讲解人才库,加强外语翻译讲解人才储备,促进智能翻译讲解产品的开发和应用,提升入境旅游服务水平。

第三章 旅游经营

第二十五条 旅游经营者应当按照国家规定为旅游者提供真实、准确的旅游服务信息,有权拒绝旅游者违反法律、法规、公序良俗或者旅游合同约定的要求。

旅游经营者应当依法经营、诚实守信、公平竞争,不得对与其交易的其他旅游经营者的经营活动实施不合理限制或者附加不合理条件。

第二十六条 从事包价旅游业务的,应当取得旅行社业务经营许可。不得以研学、户外运动等为名变相开展包价旅游业务。

本条例所称包价旅游业务,是指旅行社预先安排行程,提供交通、住宿、餐饮、游览、导游或者领队等两项以上旅游服务,旅游者以总价支付旅游费用的旅游业务。

第二十七条 旅行社通过网络销售包价旅游服务产品的,应当在销售页面的显著位置公示组团社的名称、住所地、业务经营许可证等信息;不得使用虚假或者引人误解的方式推介旅游服务内容。

第二十八条 旅行社以外的其他经营者以包价旅游服务产品招徕旅游者的,应当事先取得组团社的委托,并在招徕时向旅游者明示组团社信息、招徕委托书以及包价旅游服务产品的内容和标准。招徕的旅游者应当由组团社组织出行。

对受托经营者承诺的包价旅游服务产品的内容和标准,组团社不得拒绝作为包价旅游合同的内容。

第二十九条 组团社与旅游者签订包价旅游合同后,经旅游者同意委托其他具有相应资质的旅行社履行包价旅游合同义务的,应当向受托旅行社提供包价旅游合同以及旅游行程单的副本。受托旅行社应当按照包价旅游合同以及旅游行程单的约定提供旅游服务,未经旅游者同意,不得再委托其他旅行社提供旅游服务。

第三十条 公益性的博物馆、美术馆、纪念馆、非物质文化遗产馆等场所可以制定讲解制度,对馆内讲解活动进行规范和管理,无特殊理由不得拒绝非馆方人员开展讲解活动。

第三十一条 旅游经营者可以通过网络平台向旅游者提供导游、讲解员等旅游从业人员的网络预约服务;提供导游网络预约服务的,应当取得旅行社业务经营许可;通过网络平台委派讲解员的,应当对其委派的讲解员进行培训和管理。

导游、讲解员的讲解应当符合法律、法规规定,确保知识传播的客观性、准确性,不得歪曲历史,不得违反公序良俗。

第三十二条 鼓励旅游经营者实行旅游购物七天无理由退货承诺制度。旅游行业组织可以根据需要,制定旅游购物七天无理由退货指引。

旅行社有下列情形之一的,旅游者有权在旅游行程结束后三十日内,要求旅行社为其办理退货并先行垫付退货货款或者退还另行付费旅游项目的费用:

(一)未经旅游者同意安排购物场所或者另行付费旅游项目的;

(二)安排的购物场所或者另行付费旅游项目属于非法营业的;

(三)明知或者应知安排的购物场所销售商品掺杂、掺假,以假充真,以次充好,以不合格商品冒充合格商品,或者销售失效、变质的商品的;

(四)明知或者应知安排的购物场所或者另行付费旅游项目的经营者有严重损害旅游者权益记录的。

旅游者与旅行社安排的购物场所和另行付费旅游项目的经营者发生消费纠纷,旅行社应当提供必要便利,协助解决纠纷。

第三十三条 景区应当在醒目位置公示门票价格和另行收费项目的内容、价格;通过自建网站或者第三方平台销售的,应当在销售页面的显著位置公示门票价格和另行收费项目的内容、价格。

景区内的游览场所按照规定设置单项门票的,其价格应当按照前款规定一并予以公示;该游览场所的游览费用已经包含在景区门票内的,不得再设置或者变相设置单项门票。

利用公共资源建设的景区应当依照法律、法规和有关规定,对残疾人、老年人、未成年人等群体实行门票以及相关服务费用减免。鼓励其他景区对特定群体实行门票以及相关服务费用减免。

鼓励发售省域或者区域旅游年票。鼓励面积较大、游览内容较多或者门票合并出售的景区,发售多日有效或者可以多次使用的门票供旅游者选择。

第三十四条 景区为旅游者提供摆渡车等有偿交通运输服务的,除客观条件限制外,还应当提供其他合理通行方式选择,并明示路线、路程和所需时间等信息。

景区应当完善摆渡车运行方案,根据景区道路情况确定合适车型,兼顾行人的游览体验。

第三十五条 利用城乡居民自有住宅等相关资源开办接待旅游者住宿的民宿,其设立范围、条件和建设、运营标准,由省人民政府依照法律、法规、规章的规定另行制定。

省旅游、公安、农业农村、卫生健康、市场监督管理、消防救援等部门应当加强对民宿行业的指导,引导民宿行业建立健全民宿等级评定工作体系,培育体现当地特色文化的主题民宿,提升民宿服务品质。

第四章 监督管理

第三十六条 县级以上人民政府应当建立健全旅游市场综合监督管理机制,完善旅游市场联合检查、联合执法、案件协查协办等制度。

旅游、市场监督管理、公安、交通运输等部门应当依照法律、法规规定,在各自职责范围内履行旅游市场监督管理职责,依法查处旅游市场违法行为。

旅游经营者在接受旅游主管部门或者有关部门依法开展的检查、调查、询问时,不得编造、隐瞒事实,不得伪造、篡改、隐匿、销毁合同、票据、账簿等相关资料。

第三十七条 县级以上人民政府统一负责本行政区域内的旅游安全工作,将旅游应急管理纳入政府应急管理体系,建立节假日旅游预报制度,依法实施旅游安全风险分级管控、隐患排查治理和突发事件应对制度。

省安全生产委员会下设的省旅游安全专业委员会,应当加强对本省行政区域内旅游安全工作的统筹协调,推动成员单位落实旅游安全监督管理职责。

有关部门应当依照法律、法规和有关规定,履行相应旅游安全监督管理职责。

第三十八条 经营高空、高速、水上、潜水、探险等高风险旅游项目,应当依法取得经营许可,并由负责许可的部门实施安全监督管理。

对尚未纳入许可管理并具有一定风险性的旅游项目,省旅游安全专业委员会应当组织制定相关安全管理规范,明确安全监督管理职责分工和具体措施,由省安全生产委员会办事机构报省人民政府批准后实施;尚未制定安全管理规范的,设区的市、县(市、区)人民政府应当根据行政管理业务相近原则,综合考虑监管能力、监管效果等因素,确定履行安全监督管理职责的部门,明确相关管理措施。

第三十九条 旅游经营者应当严格执行安全生产法律、法规和国家、省有关规定,对所经营的旅游项目安全承担主体责任,做好应急预案编制和演练、安全生产培训等工作,并投保相关责任保险。

第四十条 从事旅游客运的单位和个人应当具备法律、行政法规规定的相应资质、资格。

旅游客运车辆、船舶等应当投保法定的强制保险,符合保障人身、财产安全的要求,配备并运行具有行驶记录功能的卫星定位装置、车内录音录像设备以及消防、救生等安全设施设备。

经批准从事旅游客运的车辆、船舶应当在核定经营范围内运营,并按照包价旅游合同和旅游包车合同、包船合同的行程约定,在车籍、船籍所在地或者经营者所在地与旅游目的地之间通行。

第四十一条 设区的市、县(市、区)人民政府应当组织实施景区等级管理工作,支持申报高等级景区。

设立省级旅游度假区,由旅游度假区所在地设区的市或者县(市、区)人民政府提出申请,经省旅游主管部门会同有关部门审核后,报省人民政府批准。省级旅游度假区评审管理具体办法由省旅游主管部门制定,报省人民政府批准后实施。

第四十二条 封闭式景区开放经营前,景区的经营管理者应当向景区主管部门申请核定景区瞬时承载量和最大承载量;景区主管部门在核定前,应当征求同级旅游主管部门意见。无主管部门的景区的经营管理者应当向所在地的县(市、区)旅游主管部门申请核定瞬时承载量和最大承载量。

封闭式景区的经营管理者应当在景区入口处公布经核定的景区瞬时承载量和最大承载量。

第四十三条 封闭式景区的经营管理者应当制定和实施旅游者流量控制方案,根据需要采取门票预约、分时进入、限制进入以及景区内分流疏导、交通调控等相应流量控制措施。未达到流量控制上限要求且无其他正当理由的,不得限制或者拒绝旅游者进入。

旅游者数量可能达到封闭式景区瞬时承载量或者最大承载量时,景区的经营管理者应当及时公告,并同时向所在地人民政府报告,按照流量控制方案及时进行应急处置。

旅游者对景区实施的流量控制措施应当予以配合。

第四十四条 开放式景区的最大承载量,由设区的市、县(市、区)人民政府或者其确定的部门负责核定和公布。

设区的市、县(市、区)人民政府或者其确定的部门负责在重大节庆、假日、赛事、会展和演出等旅游者集中活动期间,对旅游者数量进行监测和公告,并通过限制进入、分流疏导等措施控制进入开放式景区的旅游者数量。

第四十五条 旅游者在人身、财产安全遇有危险时,有权请求旅游经营者、当地政府和有关机构及时救助。旅游者接受相关组织或者机构的救助后,应当支付应由个人承担的费用。

擅自进入未开发区域开展登山、露营、探险等旅游活动的,遇险求救产生的救助费用由组织者和受救助者依法承担。

第四十六条 旅游主管部门应当会同发展改革等部门,加强旅游市场信用管理,组织开展信息采集、归集、公开和共享以及信用承诺、信用评价、守信激励和失信惩戒、信用修复等工作,推动旅游诚信文化建设。

第四十七条 群众投诉平台主管部门应当加强与旅游主管部门的旅游投诉信息共享,协同开展旅游投诉热点监测分析。

旅游投诉处理部门应当及时处理投诉事项,依法维护旅游者、旅游经营者和旅游从业人员的合法权益;可以通过向社会力量购买服务等方式,委托第三方调解组织开展旅游纠纷调解。

县级以上人民政府应当组织旅游、市场监督管理、商务、公安、交通运输等部门,建立节假日旅游投诉处理机制,对节假日期间发生的旅游投诉事项及时予以处理,不得以尚在节假日期间为由拒绝处理。

第五章 法律责任

第四十八条 违反本条例规定的行为,法律、行政法规已有法律责任规定的,从其规定。

第四十九条 旅行社违反本条例第二十七条规定,未公示组团社的名称、住所地、业务经营许可证等信息的,由旅游主管部门责令改正,可以处一千元以上一万元以下罚款。

第五十条 旅行社以外的其他经营者违反本条例第二十八条第一款规定,未事先取得组团社的委托进行招徕,或者未在招徕时向旅游者明示组团社信息、招徕委托书以及包价旅游服务产品的内容和标准的,由旅游主管部门责令改正,可以处一千元以上一万元以下罚款。

组团社违反本条例第二十八条第二款规定,拒绝将受托经营者承诺的包价旅游服务产品的内容和标准作为包价旅游合同内容的,由旅游主管部门责令改正,处五千元以上五万元以下罚款。

第六章 附则

第五十一条 本条例自2025年10月1起施行。